南訊股份15年實戰,如何用電商CRM重構1.4萬品牌的增長邏輯?

一、流量紅利消失,電商進入“用戶資產運營”時代

當前電商行業正面臨流量紅利消退的嚴峻挑戰。數據顯示,主流平臺獲客成本三年間暴漲47%,而新客留存率卻下滑至不足30%。消費者在多平臺間頻繁比價,品牌忠誠度持續走低。

許多企業陷入“數據孤島”困境:天貓、抖音、微信的會員數據相互割裂,導致運營效率低下。更令人擔憂的是,行業平均復購率長期徘徊在20%左右,與頭部品牌45%+的水平形成鮮明對比。

這些痛點充分表明,傳統粗放式運營已難以為繼。在此背景下,用戶資產管理已成為品牌的核心競爭力,通過整合全域數據、構建統一會員畫像,可深度洞察用戶需求,延長用戶生命周期,提升復購與忠誠度。電商CRM軟件是實現這一目標的關鍵工具,它能打通多渠道數據壁壘,實現自動化營銷、個性化觸達及精細化運營,推動用戶資產持續增值。

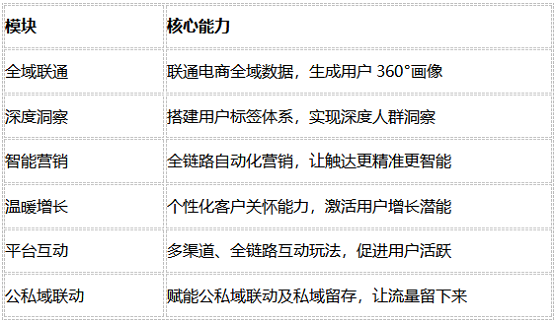

南訊股份的「客道KEDAO-CRM」作為電商全域CRM解決方案,提供全鏈路自動化營銷、公私域聯動及深度用戶洞察能力,幫助品牌聯通電商全域數據,賦能私域留存與用戶增長,已成為超1.4萬商家選擇的工具,助力品牌商家實現會員數字化運營與業務增長。

二、電商CRM的四次躍遷

在接受36氪專訪中,南訊股份CEO陳碧勇向36氪展示了產品和服務的迭代升級。作為助力品牌連接用戶的紐帶,在不斷進化的十五年時間里,南訊股份圍繞ToC領域CRM的進化過程,將CRM從1.0到4.0總結為:數據沉淀階段、數據業務化階段、應用探索階段、智能探索階段,并且提煉出了4個發展階段的核心要點:效率、精細化、互動式、數智化。

·CRM1.0階段:效率階段。當時有很好的流量紅利,商家需要的是快速、高效地提高轉化率、客單價、連帶率。所以把脈客戶需求,南訊的客道精靈、客道CRM產品應運而生。

·CRM2.0階段:精細化階段。隨著流量紅利消退,商家經歷過原始數據的積累,更加關注消費者的復購,更需要對消費者展開精準營銷。

·CRM3.0階段:互動式階段。伴隨營銷疲憊期來臨,商家意識到消費者不希望僅僅是某個時間節點的單向觸達,消費者更需要日常與商家保持有溫度的連接。

·CRM4.0階段:數智階段。隨著品牌數據、業務愈加復雜,南訊股份認為應該有更智能的方式來支持商家,解決品牌的運營效率問題。所以,南訊股份也不斷的在這一領域進行探索、嘗試、投入,研發智能化應用和解決方案。

南訊股份CACL全域消費者運營方法論通過四大核心環節系統化推動業務增長:

·鏈接(Connection):通過ID Mapping技術打通多端會員體系,實現身份統一與數據沉淀;

·活躍(Active):構建標簽體系與互動場景,提升用戶粘性與活躍度;

·轉化(Conversion):利用人群模型與自動化工具優化人貨匹配,提升轉化效率;

·忠誠(Loyalty):通過分層權益和公私域聯動,延長用戶生命周期,提升復購率。

該體系助力品牌實現會員復購率35%+提升與跨渠道轉化率40%+增長。

三、南訊股份客道KEDAO-CRM:如何破解增長困局?

核心功能:從拉新到復購的全鏈路覆蓋

場景化解決方案

·大促場景策略

通過預置爆發期營銷畫布,結合多波段人群分層(如高潛/活躍/沉默人群),配置階梯式禮贈與智能外呼觸達,實現轉化率提升50%+,加贈補發量下降70%。

·新品推廣策略

基于用戶行為標簽(如“新品敏感型”),圈選目標人群開展試用裝派發與互動問答活動,通過權益鉤子引導正裝轉化,實現新品回購銷售額提升5.8%+。

·流失預警策略

依托RFM模型識別沉睡客戶,自動觸發多模態觸達(AI外呼+卡片消息),結合專屬禮贈與消費門檻設計,成功召回近萬名沉睡用戶,復購金額超300萬。

該系統通過場景化策略閉環管理,顯著提升品牌用戶生命周期價值與營銷ROI。

四、實戰案例:CRM如何驅動真實增長?

美妝品牌——從20%到56%的復購躍遷

挑戰:新客成本120元,6個月復購率僅20%。

方案:南訊股份AI標簽識別“囤貨型用戶”(月耗面膜6片),庫存臨界點自動推送定制套裝。

成果:復購率提升至56%,CAC降低38%。

母嬰品牌——用戶生命周期從8個月延長至14個月

痛點:用戶流失快,8個月后活躍度驟降。

創新:家庭賬戶體系+成長階段營銷(如“6月齡輔食禮包”)。

成效:用戶留存周期延長75%,CLV提升60%。

服飾品牌——跨渠道銷售占比達35%

困局:線下會員與線上數據不通,庫存周轉率低。

突破:南訊股份ECRP打通全渠道庫存,動態權益分配。

數據:跨渠道銷售占比35%,退貨率下降12%。

結語:CRM不是成本,而是未來十年的“增長存款”

某國際美妝集團CEO曾分享:“現在不是在花錢做CRM,而是在為未來存錢。”

南訊股份15年服務1.4萬品牌的實踐證明:

·短期:CRM可提升20%-50%的運營效率。

·長期:用戶資產將成為品牌最值錢的“隱形銀行”。

如果你還在為流量焦慮,或許該重新思考:你的CRM,是工具還是戰略?